愛媛県西予市で養蚕業を営む「愛媛シルク工房」(代表:松山紀彦)は、桑の葉を原料としたオリジナルブランド「絹茶(きぬちゃ)」を開発し、Amazonでの全国販売を開始しました。かつて地域を支えた養蚕業の知恵と技を、独自の製法で次世代へとつなぐ取り組みとして、一部は地元物産店でも販売をスタートしています。

愛媛県西予市産桑葉100%の「絹茶」

「絹茶」の5つの特徴

◆ 西予市と養蚕の歴史

養蚕の様子(松山紀彦養蚕場にて)

繁忙期は松山氏の地元の仲間が作業を補助

西予市シルク博物館(松山氏の桑畑に隣接)

愛媛県南予地方に位置する西予市は、山々と里山が織りなす豊かな自然に囲まれ、かつては養蚕の盛んな地域として知られていました。桑畑は山の斜面を覆い、そこから生まれる絹糸は地域の人々の生活を支え、経済の柱となっていました。蚕を飼い、繭を取り、糸を紡ぐ。こうした営みは家族総出の仕事であり、子どもたちにとっても生活の一部でした。

しかし高度経済成長期以降、安価な輸入絹糸が流入すると、養蚕農家は次々と廃業を余儀なくされました。桑畑は荒れ、かつて地域の風景であった養蚕小屋も姿を消していきました。

地域の一部であった養蚕小屋

養蚕業の歩みを振り返れば、昭和初期の恐慌とそれに続く戦時の食糧増産体制強化により、すでにいったん衰退を経験しています。戦後には立て直しが進み、養蚕農家の戸数は増加に転じましたが、その数は昭和45年をピークに再び減少の一途をたどりました。かつて1,000軒以上を数えた養蚕農家も、現在西予市内ではわずか6戸(うち2名は新規就農者で当組合に所属)を残すのみです。その背景には、絹の消費量減少や安価な海外産の流入があります。

西予市に受け継がれている伊予生糸

衰退の一途をたどってきた養蚕業ではありますが、その品質は揺るぎないものです。特に西予市産の生糸は高い評価を受けており、恵まれた風土で育った繭と高度な製糸技術によって生まれる生糸は「カメリア(白椿)」の商標で取引されてきました。古くはエリザベス二世の戴冠式のドレスにも使用され、2016年には地理的表示保護制度(GI)に「伊予生糸」として認定。今もなお皇室や伊勢神宮式年遷宮の御料糸として納められています。

◆ 松山紀彦氏と家族の歩み

そのような時代のなかで、愛媛シルク工房を立ち上げたのが松山紀彦氏です。松山氏は若い頃、真珠養殖業に従事していました。しかし大量死滅により勤務先が倒産し、その後は職を転々としました。行き着いたのは、幼い頃から親しんできた地域の原風景 ― 養蚕と桑でした。

松山氏が養蚕家として歩み始めたのは、55歳の誕生日のことでした。上京していた息子に電話をかけ、「自分は養蚕家になる」と宣言。その日のうちに役所に向かい手続きを済ませたといいます。妻にとっては事後報告となりましたが、それほどまでに決意は固いものでした。

松山氏が育てる苗木

建設した蚕舎

そこからの10年は、挑戦と忍耐の日々でした。苗から桑を育て、借入をして蚕舎を建て、補助金を頼りに設備を整えました。しかし養蚕だけでは暮らしが成り立たない厳しい現実を前に、福祉の仕事を掛け持ちしながら生活を切り盛りしてきました。「桑の葉で作ったお茶で、なんとか養蚕を続ける道を見つけたい」――その一心で研究を重ね、65歳を迎える直前についに完成にたどり着いたのが「絹茶」です。その一杯には、松山氏の努力と家族の支えが静かに息づいています。

松山氏の妻もまた、地域の歴史を背負っています。妻の実家は、西予市の野村町にありましたが、ダムの放流によって水没被害を受けました。十分な支援が行き届かない中でも衣料品店を続け、家業を守り抜いてきました。この経験は、「地域に根ざす生き方」「不遇な状況でも諦めない姿勢」を家族に強く刻みつけています。

夫婦は、「桑と養蚕を残したい」「地域を未来につなぎたい」という思いを共有し、養蚕業を続けながら新たな挑戦として桑茶の開発に踏み出しました。

◆ 動物園へも広がる桑の循環

動物園に提供された桑葉

桑葉を食べる猿の様子

愛媛シルク工房は、養蚕のために育てている桑を国内の動物園にも提供しています。繊細な蚕を育てるための桑は、腸内細菌すら傷つけないほど高い安全性が求められる特別な植物です。その安心は動物たちの飼料にも活かされ、猿の健康を支えています。人と動物の双方に役立つ桑は、まさに「安心と安全の象徴」として広がりを見せています。

「人が飲んで健康に役立つだけでなく、動物たちの命を支えることもできる。」この循環は、松山氏が大切にする「地域資源を余すところなく活かす」という哲学の表れでもあります。

◆ 絹茶誕生の背景

「桑の葉は蚕を育てるためだけの植物ではない。人の健康にも役立つ力を秘めている。」

そう確信した松山氏は、桑葉をお茶に加工する研究に取り組み始めました。桑茶自体は古くから存在していましたが、多くは大量生産の過程で栄養や香りが損なわれ、飲みにくさやえぐみが残っていました。そこで松山氏は「養蚕家ならではの目と手」を活かし、徹底して品質にこだわった桑茶づくりを志したのです。

「多くを求めず、少しを極める」

その信念のもと、手間ひまを惜しまない養蚕家の手仕事から生まれた桑茶。まるで絹のように繊細でやさしい一杯に仕上がったことから、「絹茶」と名付けられました。

◆ 絹茶の製法

絹茶の最大の特徴は、その丁寧で独自性のある製法にあります。

1. 栽培と収穫

農薬を使わずに育てた桑の木から、青々とした新芽や若葉を中心に手摘みします。養蚕に最適な葉を見極めてきた農家の経験が、そのまま茶づくりにも活かされています。2. 洗浄と下処理

収穫した桑葉は一枚ずつ流水で洗浄しました。土や埃を落とすだけでなく、葉の表面を清浄にすることで雑味を防ぎます。このひと手間が、最終的な味わいの澄み切った透明感につながります。3. 低温乾燥

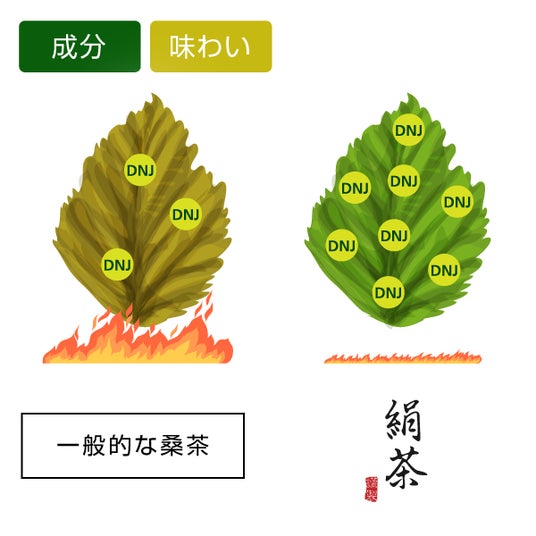

乾燥は低温でじっくりと行いました。高温で一気に乾燥させると栄養素が壊れ、独特の青臭さや苦味が強く残ってしまいます。温度管理を徹底した低温乾燥により、熱に弱い桑葉特有の有効成分「DNJ(デオキシノジリマイシン)」やビタミン・ミネラルを保持しつつ、香ばしさとまろやかさを引き出しています。

4. 葉脈の手作業除去

乾燥後の桑葉は固い葉脈が残っています。葉脈は渋みや苦味の原因となるため、愛媛シルク工房では一枚一枚を手で裂き、葉脈を取り除きました。機械化が難しいため非常に手間のかかる工程ですが、これにより雑味のないすっきりとした飲み口を実現しています。また、有効成分は緑の濃い葉肉に多く存在することから、葉肉のみをお茶にすることで一滴に含まれる成分を一層高めることができます。

5. 粉砕と焙煎

葉脈を除去した葉を粉砕し、粒度を調整します。粗すぎれば抽出が薄く、細かすぎればえぐみが出るため、独自の基準で仕上げました。また、桑葉の状態や乾燥度合いを見極めながら職人の目と手で高温を避けながら焙煎する独自焙煎法「絹翠焙(けんすいばい)」を開発。葉の緑を程よく残しつつ煎じることで、熱に弱い有効成分の損失を防いでいます。

6. ティーバッグ加工

無漂白のティーバッグを採用

最後に無漂白フィルターを使用したティーバッグに充填します。2gずつを個包装にすることで、誰でも手軽に日常生活に取り入れることができます。

これらの工程を経て完成する「絹茶」は、養蚕家の手仕事と哲学が詰まったお茶です。

◆ 絹茶の栄養価と健康効果

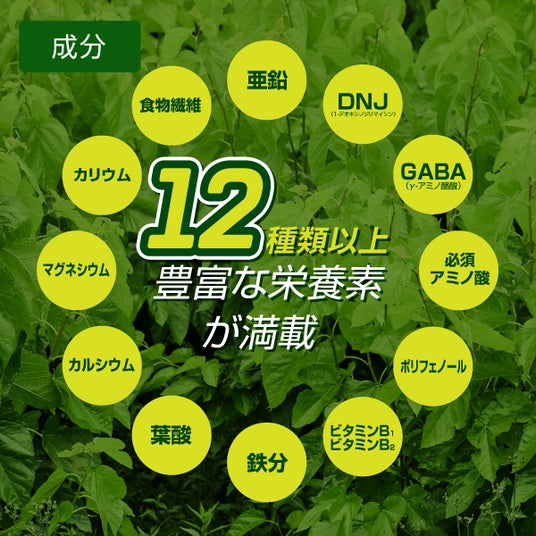

豊富な栄養素が満載

桑特有成分DNJ

桑葉には糖の吸収を穏やかにする作用が知られる成分「DNJ(デオキシノジリマイシン)」が含まれています。糖質コントロールに役立つだけでなく、食後の血糖値上昇を抑える働きが期待され、健康志向の消費者から注目を集めています。

また、ビタミン、ミネラル、不溶性食物繊維も豊富に含まれており、腸内環境の改善や栄養バランスの補助にもつながります。

さらに、カフェインを一切含まないことも大きな特徴です。桑の葉自体がノンカフェインのため、緑茶やコーヒーのように覚醒作用を気にする必要がなく、夜のリラックスタイムや就寝前にも安心して楽しめます。妊娠中や授乳中の方、小さなお子様、ご高齢の方など、幅広い世代に寄り添えるお茶として暮らしの中に取り入れていただけます。

「すっきりと飲みやすい味わい」「毎日続けられる安心感」が、絹茶の魅力です。

◆ 販売チャネルと実績

絹茶は現在、Amazonを通じて全国の消費者に販売を開始しました。オンライン販売により、地域に足を運ぶことが難しい方々にも西予市発の桑茶を届けることが可能になっています。

また、一部は地元の物産店でも取り扱いを開始しました。観光客や地域住民に「地元産の誇り」を伝える役割も担っています。

さらに、2025年9月10日から16日にかけて、いよてつ高島屋(松山市)地下一階中央催事場で開催された「第二回 愛媛うまいものフェア」(愛媛県主催)にも出展しました。会期中は1日あたり約200名のお客様に試飲いただき、平均して1日42点を販売。多くの来場者から「飲みやすく続けやすい」「家族みんなで楽しめる健康茶」と高い評価をいただきました。

◆ 今後の展望

今後は国内市場にとどまらず、海外の健康志向市場への展開も視野に入れています。養蚕という伝統と、桑茶という新しい価値を融合させ、愛媛から世界へ発信していくことを目指しています。

<代表メッセージ>

松山代表(愛媛県西予市野村町の桑畑を背に)

絹茶は、単なる健康茶ではありません。

それは「養蚕家が紡ぐ唯一無二のお茶」であり、地域の歴史、家族の物語、そして未来への希望が込められた一杯です。

「桑とともに歩んできた歴史を、次世代へ。」

その思いを胸に、愛媛シルク工房は明日も桑畑に立ち、丁寧に葉を摘み取り続けていきます。

【商品情報】

- 保管:常温(未開封)

- 製品形態:ティーバッグ

- 原材料:愛媛県西予市産 桑葉100%(無農薬)

- 不使用:砂糖・保存料・着色料・香料

- 内容量:2g x 30包

- 小売価格:2,480円

- 賞味期限:1年間(未開封)

【販売サイト】https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQN46BMM

※ 新発売記念~絹茶生活応援割実施中(一人1回まで・先着順・規定枚数で終了)

【組織概要】

組織名:企業組合 愛媛シルク工房

所在地:愛媛県西予市野村町野村12-462

代表者:松山紀彦(まつやま のりひこ)

事業内容:養蚕業、桑葉加工・桑茶製造、桑葉提供事業

販売チャネル:Amazon、一部地元物産店

【公式LINE】https://lin.ee/B8Pmn8c